第Ⅰ章

オーロラは、炎が木の幹を包み込み、それを黒い灰に変えて薄暗い空へと消えていくのを見つめていた。どこか遠くでは地殻を突き抜けようとしているような、引き裂こうとしているような、必死になって息をしているような、そんな地響きが聞こえていた。

空気は見えないと思われている、とオーロラは自分自身に問うてみた。こんなに活力に満ちたものが見えないのだ。オーロラは水の方へ向かい、その流れを横切って空へ向かって飛び立った。

小さな若木は自分が何に巻き込まれているのかわからなかった。種として落ちたその場以外にほとんど自分の存在について知らなかったからだ。若木は遠くからくる火の温かさを感じた。風で力強く揺さぶられた。しっかり付いていなかったらその葉は落ちてしまっていたことだろう。突然、暖かさが消えた。寒気の到来だ。

寒気が若木におりてきた。まずは光沢のある層を吹き付けた。それはさらに深くなり、触れるものすべてを凍らせていった。何も凍らせるものがないとわかると先に進んでいくのだ。オーロラは空に舞い、水は崖に打ち寄せられ、地は引き裂かれるかのように声を上げた。そして若木は折れた。すぐに火がやってきて灰に変えてしまった。

第Ⅱ章

しかし何の意味があるのだろうか、火は突然そう思った。それは単に火なのだ、意味のない現象なのだ。火は燃えるためにある。でもその他に何ができるというのだろう。それしかできないのだ。そして何か燃やすものがある限りにおいて存続できる。でもそれに何の意味があるというのだろう。火は立ち止まった。太陽のように燃え盛り、永遠の破壊の真っただ中にいた。なぜそこにいるのか、その始まりすら覚えていなかった。

最初に火が止まったことに気が付いたのは森だった。火が破壊しようとしていたのは、結局森だったからだ。火は広がるにつれてすべてのものを飲み込んでいった。消すものがなくなったことに水が気付いた。静かに水は流れを止めて波も落ち着いた。水が体験したことのない静穏がそこに訪れた。オーロラはその水面に自分がハチャメチャに動き回っている姿を見た。そして寒気。寒気は驚きも愕然ともしなかった。ただじっと立ち止まっていた。いいじゃないかこれで、と寒気は考えていたのだ。周囲のものすべてが止まったのである。

第Ⅲ章

世界はとても静かで、しかし今までよりも一番大きな音がしているようにさえ感じられた。

初めて自然の五つの力が静止していたのである。破壊力と創造力。この静けさは無言の契約なのだ。その理由の背後にある重要性に気づいてはいなかったが誰もそれを破ろうとは思わなかった。

もし誰かが遠くからこの様子を見ていたら、平和が訪れていると思ったかもしれない。しかし平和ははるか遠くでその羽を伸ばしていた。

すべてが静止しているその時、時の流れを感じることは難しい。太陽と月が意味もなく入れ替わっていく。静止した世界に季節が訪れる理由もなかったのだ。やがてオーロラが沈黙に耐え切れなくなった。幾千年もマヒしていた手足を伸ばすように、空を飛び回り紫色に染めた。木の頂点がシュッと音を立て、かろうじて目に入るようになった。

静止した中で何かが動いていた。何かがそっと顔を出し、静寂の中、隠れながらおずおずと土に触れた。自然の力の本当の性質、絶え間ない戦いが台頭してきたのである。火が輝き始め、森が目を覚まし燃焼に備えた。しかし炎は見えない。思いもかけない言葉が出た。それを言ったもの自身が驚いてしまった。こうしていてはいけないのか?もう疲れた。かくして森は自分を開放した。水は静かで穏やかになった。オーロラは、霜が太陽の下で輝いている間じっとしていることになった。

契約を結ぼう。

第Ⅳ章

調和、そう呼ばれた

どの自然の力も他の力よりも強かったり弱かったりしないようにするという契約。水の具合が悪ければ他が調和を保つために助ける。もしも調和が破れたら悪を生み出してしまう。調和が訪れる前の世界を思い出せばよい。

皆がこの契約を守ると信じられるのか? 火を疑って水が声を上げた。

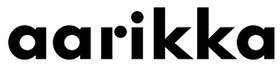

守護者を作り出すんだ。火が大きくなり、寒気はそこから遠ざかった。炎は雲の端まで届き、その音はすべての音を鎮圧した。火はやがて太陽の輝きに勝ったが、一瞬のうちにして残り火の大きさにまで小さくなった。その残り火の中に、ほとんど見えないような小さな生きものが横たわっていた。

第Ⅴ章

火そのものと同様の純粋な火のエネルギーから作られた火の小人が最初の小人として誕生した。ついに火もそれを見ることができた。見たこともないほど小さく、ロウソクの炎ほどの大きさしかない自分の分身を見つめたのである。

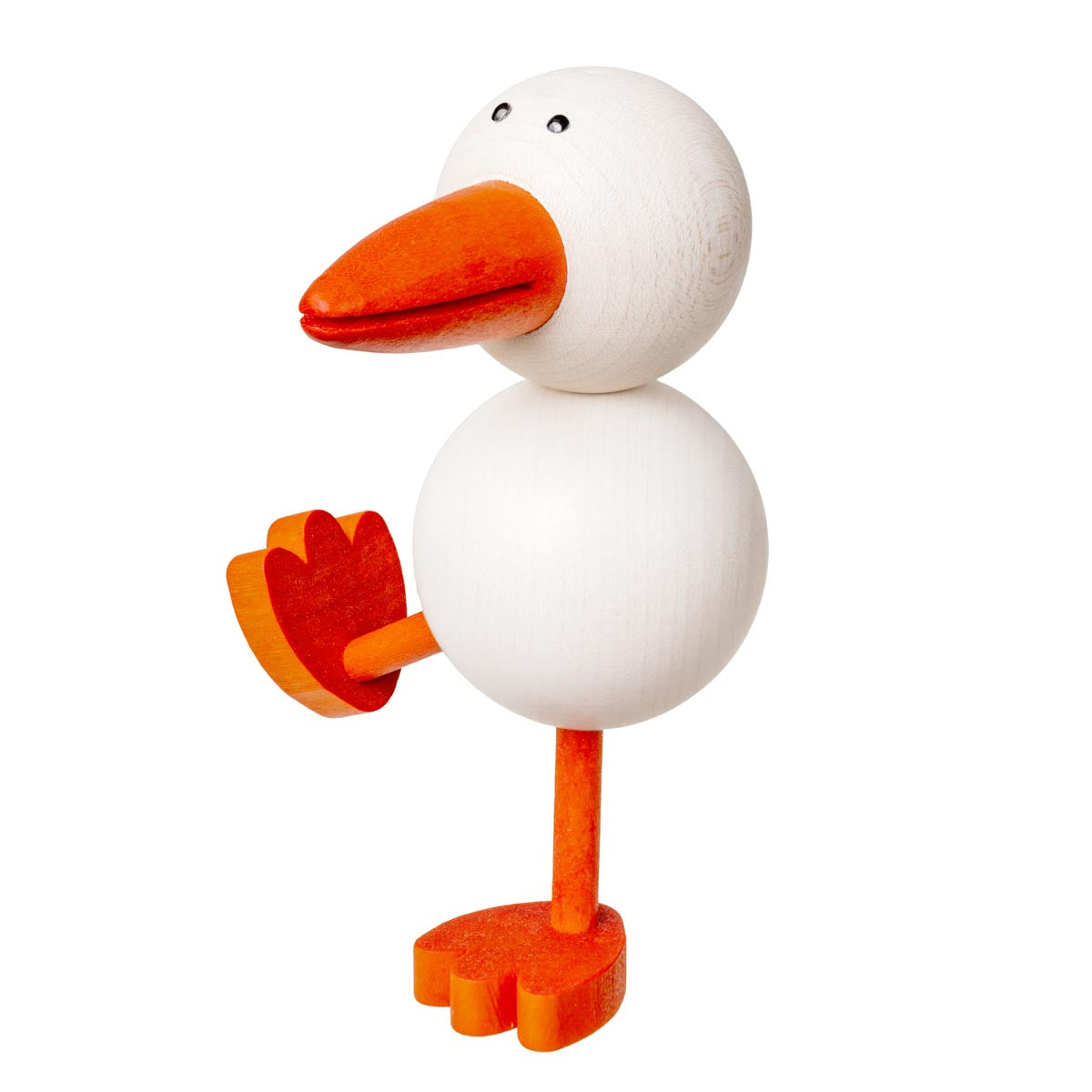

主に自分自身に向けてではあったが水もうなずき、まるで大海のごとく広く流れ泡立ちはじめ、大洪水となって天を洗い流した。崖に打ち寄せたときのように水は小さなしぶきとなり、さらに小さな水滴となっていった。しばらく濃い霧が世界を覆った。一瞬のうちにその霧は凝縮されて地面に打ち付けられた。繊細なもやに包まれた小さな生きものが、ガラスのように滑らかな水面と共に突如そこに現れたのである。

生命の激しい流れ、今は単にオーロラの隣にいる淡い雲、そんな水は挑戦的に火を見つめるのだった。そう、もう一人の小人、水の小人がここに誕生したのである。

第Ⅵ章

オーロラは、クスクスっと笑うと地平線に向かって光を出した。空中で回転し、折り返し、破裂し、熱狂し、すべての色を使って空を色づけた。その輝きが一転するまで、まるで世界がひとつの宝石の原石かのように、木の幹、丘、砂浜もエメラルドグリーンに変わった。空の真ん中に浮かび、世界のオーロラをひとつにしたかのようだった。ほのかなきらめきとなったそのオーロラは、北極光からできた小人を誇らしく眺めている。その小人は太陽のエネルギーを内に秘め、何千年もの間踊っていたかのような様相をしていた。

するとまた突然凍った。寒気がそこかしこに広がったのである。

湿気は氷のカーテンとなり、すべてがその中に包み込まれていった。寒気は容赦しない。凍るものはすべて凍らせた。遠くから見ると、世界は壊れやすい氷の球のように見えていただろう。手荒く扱ったら、木っ端みじんとなって何億ものかけらになって飛び散ってしまいそうだ。寒気はその登場と同じように引き上げるのも早かった。溶けるのではない。引き上げたのだ。先ほどまで凍っていたものはもう凍っていない。寒気は何百万の小さな点と完全に対称になっている大きな氷の結晶へと向かって後退した。その氷の真ん中に、まるでガラスから作られたような厳寒の小人が立っていた。

森だけが静けさを保っていた。風がやさしく木々の先端をなでていく。

第Ⅶ章

オーロラは、荒々しい樹皮に自分を押し付けるようにして枝に駆け寄った。

ああ、森よ。あなたにはいつでも無数の理由があった。

森は息を吐いた。これまでもいつもそうしてきたように世界全体に向けて息を吐いたのだった。

地球が揺れ始めた。

根が土を押しのけるので、強い若木、青々とした低木、そして樹齢数千年の巨木の幹が曲がっている。まるで初めて太陽や月のように人々に見てもらおうと、地下の宇宙が地表に顔を出したように、根はびっしりとそこら中に伸びている。それが地球の根っこなのだ。

そして彼らは去ってしまった。

柔らかい草の茂みの上に、酸素や光あるいは生命力そのもののように小さな生きものが震えて立っていた。調和の守護者が現れたのだ。

するとすべてが赤色に染まった。

第Ⅷ章

何が起こったのか、どれだけの時間を要したのか、誰もわからなかった。しかしみんなどう感じたかは覚えていた。温かかった。温かくてとても柔らかな気持ちだった。まるで世界が終わりを告げ、どこもかしこも明るい光に包まれた完全なる平和の状態へと移行したかのように。

そしてすべてが終わった。

水が最初にその小さな赤いものを見た。干からびた松の枝に、小さな足をぶらぶらさせ、頭を傾け、好奇心で目を見開き、周囲を観察しながら座っていたのだ。オーロラも見つけた。そしてその小さなものに寄り添った。

小さい人、あなたはどこから来たの?

「平和と愛から来たんだよ。」揺らめくオーロラに腕を差し伸べながら小人は答えた。「私はみんなの記憶を助けるために来たんだ。感謝の気持ちと気づきを広げるためにね。」優しくオーロラを撫でるようにしてその生きものは言った。そして周囲を見回して、小人たちや疲れ果ててはいてもまだまだ力のある自然の力たちを見つめた。「休んでいいよって言いに来たんだ。自然の力と、地球の丸さ、木の柔らかさ、そこから私たちが善と平和の任務を携えた勇敢な小さい者たちを作り出していくから。自然が意図したようにすべてが持続していくことを確実にするため、この者たちがその守護者として働くんだよ。

再出発。彼らにとっては新しい始まり。みんなが、そしてすべてがそこから始まるんだ。世界はこんな風に丸く見える。そこには決して終わりがないんだ。」

そうして小人は静かになり、世界は再出発を果たした。